ろうそくの話

絵ろうそくのお話

絵ろうそくのお話

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

元来、絵ろうそくは東北や北信越を中心とした寒い地域の伝統的なろうそくでした。 今話題のNHKの大河ドラマ「天地人」・・・ご存じ上杉家のお話ですが今の新潟や山形県のお話です. 一方では会津地方が一番最初に考えたという説もあり、今となってどちらが先なのかは解りませんがいづれにして先人たちの知恵には頭が下がる想いです。 |

||||||||||||||

- 2012.09.27

- 18:22

絵ろうそくの使い方

| 散華(さんげ)の意味合い

散華とはお釈迦様をお迎えする時に、歓迎の意を表するため、華を降らしたという故事にちなんで行われると云う事です。 お寺で法要をする時に、諸仏を供養するため花や葉を撒き散らします。 法要に散華を行うのは、華の芳香によって悪い鬼神などを退却させ、道場を清めて仏を迎えるためとされるています 開眼(かいげん)法要や寺院の落慶法要では大量の散華が撒かれ、見ごたえがあります。 散華をコレクションにする人々もたくさんおられますが一般的にお寺などでこの散華を頂いたり、ひろわれたりした方は、お仏壇にお供えしとけばさらに良いと云われています。 |

木蝋のお話

|

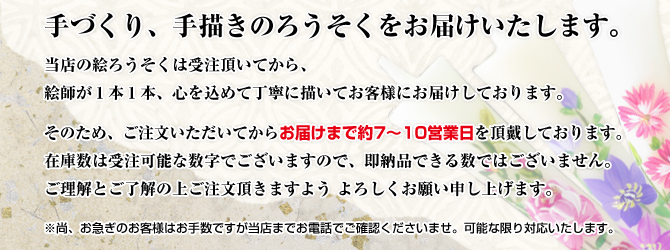

こんにちは 店長のマツモトです。 和ろうそくの原料である木蝋の話です。 今日もよろしくお願いします! |

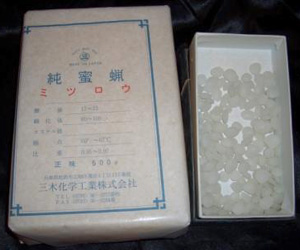

(木ろう)を使用しております。

この木ろうは、パラフィンワックスや

他のワックスにない独特の粘りを持ち、

食品衛生法に適した安全性をもっており、

我々の生活の中に数多く使用されています。

例えば、化粧品の口紅、ハンドクリーム、軟膏、

座薬、クレヨン、色鉛筆、お相撲さん の

ビン付け油等です。

そして最近では、ワープロの

リボン等にも用いられます。

ところが、この貴重で利用価値の高い

木ろうが、近年絶滅の危機にあります。

絶滅の危機に瀕したハゼの木

(1)数年前に九州地区を襲った大型台風の被害で、

産地のハゼの木が根こそぎ倒された。

(2)一大産地である長崎県千本木地区を襲った大火砕流。

(3)ハゼの実を採取してくれる『ちぎり子さん』の減少等です。

和ろうそくを通じ、木ろうの素晴らしさをご理解頂ければ幸いと存じます。

|

店長! 愛媛県の内子町は昔、この木蝋で栄えた街だと聞いた事があんねんけど? |

|

そうやねん!内子町に限らず昔、電気のない時代、ろうそくは貴重品な照明器具やったから今の九州地方を中心にどんどん植林されとったやな・・・ 町名などに櫨谷町や櫨塚町とかあるのは何か関係がある事が多いそうですよ |

(内子町の上芳賀邸 木蝋資料館)

(久留米市柳坂の櫨並木)

| 日本の国技である相撲。 お相撲さんの髷を結う鬢付け油には木蝋が欠かせません。 あの激しいぶっつかり合いで、 その他の油ではバラバラになってしまうのです。 木蝋はジャパンワックスと呼ばれて ヨーロッパ、アメリカにずっと輸出が続いています。 ポマード、チックなどの整髪料、 クレヨン、色鉛筆、食品、医薬品、 口紅など化粧品のほか、 トナー、インクリボン、 CDなどOA機器にも使われます。 また、天然材料の良さを活かして シックハウス症候群対策としても良い コーティング剤が開発されています。 髪を束ねてバラバラにしない働きと、 煎餅がくっつかない、 この相反する働きを複合的にやってのける 優れものの天然材料が木蝋なのです。 |

ハゼノキの品種改良は江戸時代から取り組まれ 優れた品種の数種を中心に栽培されてきました 200年以前に開発され昭和2年に昭和福櫨と命名され た品種を長崎県島原半島では大事に守り雲仙普賢岳 噴火の被害を乗り越え、お茶畑をつぶして保存林を 作っています 含まれる蝋分は普通20%台ですが昭和福櫨は 30~35%の含有で大事にされるのももっともです。 雲仙普賢岳の噴火で火砕流のために優れた造林地が被害に遭い、 火砕流の危険からその地域に入れなくなったことは 大変残念なことです。 |

| 櫨ちぎりは、高いところで実をとる作業で、危険でもあり重労働です。 そこで、木を低く仕立てたり、リフトを使ったり生産性を上げる工夫がなされています。 |

絵ろうそくの歴史

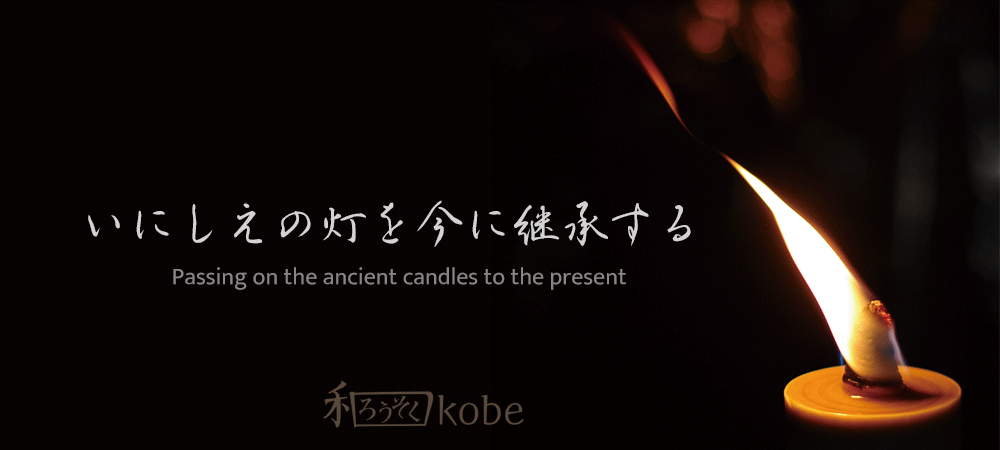

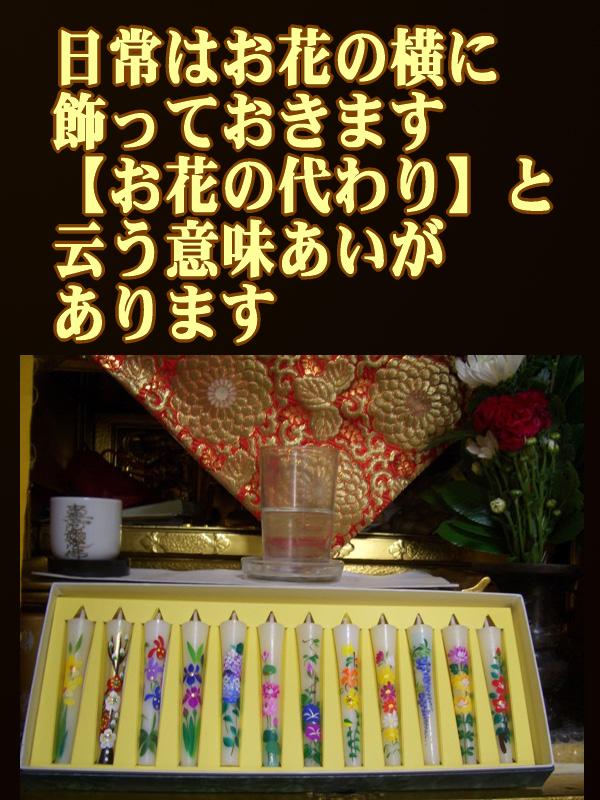

元来、絵ろうそくは東北や北信越を中心とした寒い地域の伝統的なろうそくでした。

冬になると雪で覆われお仏壇にお花が飾れなかったからです。

そこでたまたま和ろうそくが、植物のハゼの実の油から抽出した

木蝋(もくろう)で出来ておりますので生活の知恵として

お花の絵を描いてお供えしたのが始まりと云われています。

話題のNHKの大河ドラマ「天地人」・・・

ご存じ上杉家のお話ですが今の新潟や山形県のお話です。

実はこの絵ろうそくの風習はあの直江兼続が活躍した戦国時代に誕生し

その後は江戸時代になって参勤交代が始まり江戸への献上品としたことか

ら全国に広まったという説もあります。

ドラマの中でもよく取り上げれていますが上杉謙信は毘沙門天を信仰するなど

とても信仰心の厚い人だったようです。

お花をお供え出来ないのならこのような知恵が出てきても不思議ではありません。

さらに山形の鶴岡や酒田など絵ろうそくの代表的な産地と

上杉家の位置が近い事も益々信憑性が高いものと考えられます。

それと併せてこれらの地域が昔からハゼ蝋の前進、漆蝋の生産地であったことからも

考えてあながち作り話ではないような気もします。

一方では会津地方が一番最初に考えたという説もあり、

今となってどちらが先なのかは解りませんが

いづれにして先人たちの知恵には頭が下がる想いです。